FUOCHI D'ARTIFICIO di Jacqueline Spaccini (narrativa)

FUOCHI D’ARTIFICIO

di Jacqueline Spaccini

Frédéric non riusciva a concentrarsi.

Il suo sguardo era ostinatamente incollato ai polsini di un giovane, la cui

nuca riccioluta si reggeva su di una silhouette campagnola, un po’ più avanti

sullo scranno alla sua sinistra. Non erano stati i bordi orlati di sudicio,

segno di povertà o forse solo di trascuratezza, ad attirare la sua attenzione,

quanto piuttosto la presenza di pizzi svolazzanti, ricercati e fuori moda,

apparentemente così in contrasto con il bianco lurido della camicia.

Un bianco del tutto simile alla foschia di quella mattina stava a

precedere un’aurora anomala, che di magico possedeva solo il nome,

distinguendosi appena dall’alba distratta che l’aveva preceduta. Chissà come

l’avrebbe riprodotta, sulla tela, il suo amico Oscar. Ma in quel momento i

ricordi vennero riposti nei cassetti della memoria: un dispaccio del Comando

sulla prossima manovra ordinava di mantenere la postazione fino alla fine. Il

sergente di fureria Frédéric Bazille, che l’indomani sarebbe stato nominato

sottotenente, pestò a terra il mezzo sigaro, acceso pochi istanti prima. Prima

fumava la pipa, ma al fronte è un lusso che può costare la vita.

Rozzo era rozzo, il

giovane coi suoi ridicoli pizzi. Pur essendo nato a Parigi, si era trapiantato

al nord, in una città incredibilmente chiusa all’entroterra continentale come

Le Havre. Orfano di madre a sedici anni, volendo sottrarsi alle cure di una zia, a un tratto aveva deciso di lasciare tutto e tutti. Non era un uomo interessante,

quell’Oscar, anzi. Un ragazzo in fin dei conti mediocre e arrogante; non avesse

gettato un’occhiata alle sue tele, Frédéric si sarebbe limitato a un cenno di

saluto. Ma su di esse lo sguardo aveva posato ed era a partire da quello

sguardo che il ventunenne Bazille aveva deciso di stringere amicizia col quasi

coetaneo Oscar. L’apprendistato nell’atelier del timido e scrupoloso Gleyre era

iniziato come iniziano queste cose: lazzi degli anziani nei confronti delle

“matricole”. Scherzi idioti, cui Frédéric non s’era potuto sottrarre, ma poi,

dopo qualche oscenità da canticchiare e la prova di resistenza nel gioco della gru, lo avevano infine lasciato in pace. D’altronde, era la legge dell’atelier. Oscar s’era messo

subito dalla parte degli schernitori: era figlio del popolo, sapeva bene lui

come si reagisce, come si fa. Frédéric veniva da una famiglia perbene, suo

padre era un facoltoso viticoltore della provincia di Montpellier. Sua madre lo

amava di un affetto tenero e rispettoso. Esempi da imitare i suoi genitori,

prodighi di consigli e premurosamente attenti ai desideri e ai dubbi del loro

figlio maggiore. L’infanzia e l’adolescenza erano trascorse tranquille nel sud

della Francia. Frédéric ricordava ancora quando, partito per Parigi, nel vagone

del treno che lo conduceva via dal suo già recente passato, sfilandogli sotto agli occhi la sua Méric, s’era tenuto in piedi,

come sua madre s’era raccomandata. In lontananza, aveva visto i fuochi di

artificio a salutarlo, il rosso il giallo e il bianco a rischiarare la notte.

Gli altri passeggeri erano rimasti piacevolmente stupiti dinanzi a tanta

bellezza, mentre il suo cuore si stringeva un poco. Lontano, ora ad affrontare,

da solo, la sua vita… Come sarebbe stato più comodo e facile restare,

circondato dalla stima e dall’affetto di tutti… Ma un insolito fremito, un

ardore di avventure impensate, un futuro non pianificato era ad attenderlo a

Parigi. Certo, aveva promesso al padre di conseguire la laurea in medicina, pur

di dedicarsi alla sua pacata passione di pittore, e di tanto in tanto sarebbe

tornato a casa, nella sua Méric, per rifornire i polmoni di quell’ossigeno

fatto di aria, e anche di musica, di pomeriggi dolci e indolenti all’ombra del

pergolato familiare. Ma né amori né timori erano riusciti a trattenerlo a

Montpellier. A Parigi! A Parigi!

Nel

Gâtinais, i Prussiani avevano forze più nuove e vigorose del suo sparuto

drappello di soldati. Bazille era fra i pochi, del gruppo di amici pittori, ad essersi

arruolato. Oscar aveva preferito imbarcarsi per Londra. Lui, invece, aveva appreso dal padre un senso del dovere (Quando la

paura ti prende, figlio mio, ascolta la voce che grida soffocata dentro di te e

seguila. Saprai che quella è la strada giusta), che lo perseguitava. A Frédéric

non era rimasto altro che prendere la strada dell’esercito, anche se il padre

Gaston gli avrebbe pagato un sostituto. Parigi distava solo un centinaio di

chilometri, eppure la città era irraggiungibile e al sergente di fureria

Bazille pareva di essere precipitato all’inferno. I viveri scarseggiavano e

soprattutto le munizioni. Chissà se alla fine della guerra le sue mani

avrebbero saputo stringere qualcos’altro che non fosse un fucile. I suoi soldati,

degli arabi mercenari, lo sorprendevano spesso così, assorto in pensieri

lontani, in disparte, nell’atto di rimirare la brace del suo sigaro. Si sarebbe

detto che esitassero a disturbarlo, aspettando che fosse per qualcosa di

importante: quell’uomo, incredibilmente alto, un gigante quasi, incuteva un

rispetto reverenziale; un’aura di nobile generosità emanava dalla sua persona.

A ventinove anni, il futuro tenente Bazille era un uomo fatto, con una timida

inclinazione per le donne, ma di lui non si conoscevano mogli o fidanzate ad

attenderlo in qualche casa. Per ben tre volte, i genitori gli avevano proposto

delle giovani dabbene e dello stesso ambiente; una moglie, di Montpellier, con

la quale in futuro gestire la proprietà di Méric. Ogni volta, Frédéric s’era defilato, adducendo scuse varie. E neanche tanto eleganti.

Frequentare Oscar non era, a propriamente parlare, uno spasso. Sempre a corto di soldi, il giovane normanno non si faceva cruccio di chiedere insistentemente denaro – via lettera, una lettera solitamente non affrancata – all’amico benestante.

Marzo 1864

Mio buon Bazile,

perdono.

Vuole essere ancora una volta il mio salvatore. Ho usato il denaro ricevuto 4

giorni fa per pagare a destra e a manca, stamattina ho appena avuto una sgradevole

sorpresa. Debbo assolutamente pagare un debito ad un amico, e mi mancano ancora

10 franchi. Perdonatemi se così spesso mi rivolgo a voi. Se sapeste come vi

sono riconoscente, vedrete, nella settimana che viene, vi consegnerò certamente

20 franchi. Venitemi a trovare ora, io non esco mai… Sempre vostro, Claude

Monet.

Attendo risposta.

E Bazille perdonava,

passando sopra agli strafalcioni d’ortografia (almeno il cognome, avrebbe

potuto scriverlo bene!) e di punteggiatura, fingendo finanche di credere

alle menzogne dell’amico. Un debito, l’ennesimo? Frédéric non si faceva più illusioni

del solito. Oscar, che nel frattempo era diventato Claude, scegliendo per sé il secondo nome (a suo dire più moderno

del primo), avrebbe sicuramente dissipato quel denaro in gozzoviglie e donne,

magari in una sola serata. Mentre Camille l’attendeva a casa…

Era dunque questo il

genio? Il talento doveva accompagnarsi alla sregolatezza, o peggio, alla

volgarità…? Non poteva essere.

Eppure, le tele che aveva

visto sembravano predire un successo fulgente all’omino moroso mentre i suoi, di

quadri, erano troppo ben fatti, per nulla innovativi, troppo perbene. Monet era

cosciente del proprio estro e si permetteva non di rado di dare suggerimenti a

Bazille. Come quando avevano soggiornato qualche anno prima a Chailly.

Ricordava bene l’entusiasmo dell’amico, che vi si trattenne a lungo, mentre lui

dopo soli otto giorni era voluto rientrare a Parigi. Bazille faticava a capire

come, in quel caos smodato, fatto di pasti non pagati, donne e sporcizia, Oscar

potesse trovare la giusta concentrazione

per dipingere. Non aveva metodo, passava giorni e giorni a perder tempo,

taciturno o di malumore. Un provinciale ruvido. Poi d’improvviso iniziava a

dipingere. E il risultato era stupefacente, al di là d’ogni attesa, senza

alcuna prevedibilità. Bazille non poteva fare a meno di ammirare il tocco

leggero di Monet, che pur conoscendo tutte le tecniche pittoriche, davanti al

cavalletto, pareva averle dimenticate tutte. Pareva ripartire da zero. Mentre

Frédéric si accaniva ancora sulle linee, la forma e la struttura, volendo dare

un peso e un volume ad ogni soggetto, restituirne la profondità, l’anima... Monet se ne infischiava. Lui dipingeva seguendo sé stesso, facendosi

interprete, tramite, via di passaggio, tra la tela e l’oggetto rappresentato.

Se Monet era destinato ad essere il Mozart della pittura, Bazille non sarebbe

però diventato Salieri. L’ammirazione per il talento di Oscar-Claude era

sincera e priva del verme venefico dell’invidia. Si fece amico di Monet, e

Monet ne approfittò come poté. Ben altra indole, ben altra amicizia fu quella

che lo avrebbe legato a Auguste Renoir.

25 novembre 1870

Mia cara madre,

non vi preoccupate per la mia salute. Fa molto freddo, questo

è vero, ma agli ufficiali non mancano mai coperte, una buona dose di grappa e

sigari a sufficienza. Non abbiate timore, madre mia: mi porto magnificamente

bene, sono giovane, forte e sereno.

Spero di poter festeggiare il mio compleanno a

Méric, a Capodanno: ormai mancano poco meno di quaranta giorni. Coraggio!

Abbraccio con tutto il mio cuore, tutti.

Il vostro devoto Frédéric

Non era la verità,

naturalmente. Colpa forse di quella sua fede protestante, come diceva Auguste,

che lo obbligava a non far preoccupare mai gli altri per quel che lui sentiva o

pativa. Renoir l’aveva preso in giro, appena tre anni prima, per tutto un

pomeriggio. I due amici s’erano decisi a rappresentarsi e al posto di una

dagherrotipia, Bazille aveva preso il pennello e ritratto l’amico in una posa

buffa, ma consueta per lui: seduto su una sedia, colle ginocchia tirate su e

tenute sospese dalle braccia conserte. Auguste con lo sguardo rivolto altrove,

come sospeso in un pensiero. Renoir aveva ventisei anni e Frédéric lo aveva

inconsapevolmente imbellito. Guarda che somiglia più a te che a me,

questo ritratto!, lo aveva ammonito l’amico. Ma no, tu sei più giovane di me… aveva replicato Bazille. Capirai, di un mese! Per punizione tu sarai

più vecchio della tua età nella mia tela! Renoir, una persona facile da

amare: delicato, generoso, sensibile; tutto il contrario di Monet. Ma Monet era

destinato a diventare il più grande di tutti; anzi, lo era di già. Ed ora:

Cézanne disertore e Oscar rifugiatosi in

Inghilterra insieme con Pissarro; Auguste nel 10° reggimento dei Cacciatori

delle Alpi, a Tarbes, lui a Beaune-La-Rolande, un’anonima frazione del Loiret.

Alla fine della guerra, avrebbero avuto tante cose da raccontarsi… o forse da

tacersi. Il guaio è che sei nato vecchio,

mio caro amico. E che ti senti sempre obbligato a far qualcosa per gli altri.

Non preoccuparti, vivi… oppure il tuo Martin Lutero lo ha proibito?

Chissà, forse

Renoir sarebbe divenuto anch’egli un grande pittore… Ma lui, lui, dov’era la

sua arte? Esisteva per davvero o non sarebbe scomparsa insieme col suo transito

terrestre? Neppure la brace ardente del sigaro riusciva a riscaldargli le

viscere. Ma cos’era in lui questa smania

di vivere buttandosi in un’avventura suicida, per la quale Renoir gli aveva

dato dell’imbecille?

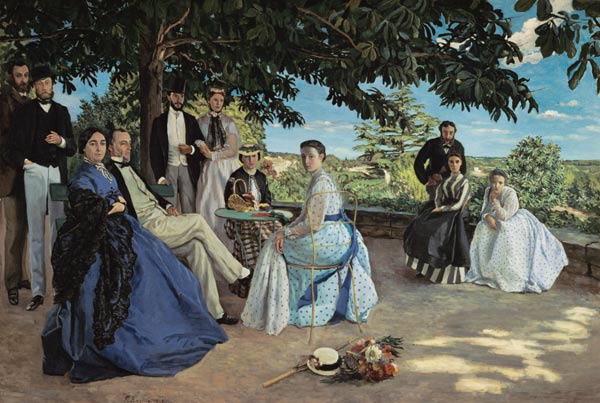

Renoir, Monet, Manet, Zola. Frédéric li aveva ritratti nello studio di rue de la Condamine. Manet gli aveva reso il grande onore di dipingere un Bazille svettante quasi oltre la grande tela posta al centro della stanza. I suoi amici aveva voluto ritrarli forse per un’ultima volta tutti insieme. Fu poco prima di partire per la guerra. In quella tela, cercò di rappresentare tutto il suo mondo: l’atelier, gli amici, le tele fatte e da farsi, le sue e quelle degli altri. Insomma, un quadro simbolico. Naturalmente, c’erano dipinte anche cose infime, ma indispensabili, come la stufa e il tavolo a consolle, da aprire solo quando si era in tanti, per le partite di domino. Il piano che si era fatto spedire da Montpellier, davanti al quale pennellò l’amico raffinato, Edmond Maître. Quante volte si erano seduti a strimpellare a quattro mani davanti a quel piano! Quel giorno Manet aveva un buffo chapeau-melon; in piedi e al centro della stanza stava l’illustre pittore. Quanta voluta trascuratezza in quella sua posa da intenditore che appoggia verticalmente, con nonchalance, la sua canna da passeggio sul torace… Un grande, ma non il maestro, per Frédéric. Delacroix, semmai.

Ma Delacroix era

morto da quasi sette anni. Nei primi mesi del Sessantatré, Bazille e Monet

avevano approfittato dello studio di un amico che abitava di fronte al grande

maestro per cercare di carpirne i segreti. Ma il segreto era apparso ai due giovani sotto forma di

scandalo: nella rue Furstenberg, Frédéric e Oscar appresero che Delacroix

applicava il colore solo dopo che la modella se ne era andata. Fu poco prima

che l’atelier frequentato chiudesse per le troppe difficoltà finanziare

sopraggiunte e per l’improvvisa cecità di Gleyre, quel buffo svizzero che

riempiva di germanismi sonori la lingua francese. Gleyre, strano e generoso,

col suo atelier a basso costo, i pochi consigli e i colori sparpagliati sul

selciato della strada che Renoir aveva raccolto, rapido e guardingo.

Il

nemico è invisibile, il vero nemico è il tedio. Lo stesso che mi si appiccicava

addosso durante i corsi di medicina del prof. Benoît. Degas ha detto che lo

scoramento mi contraddistingue, Monet mi giudica un ricco borghese, Renoir mi trova troppo

intriso del mio protestantesimo. La mia crisi è questa noia che è qui, mentre

io mi sento infinitamente lontano.

Quando mi hanno

destinato a Philippeville, sono partito con la convinzione che avrei ritrovato

le atmosfere dipinte da Delacroix, invece la città algerina mi è parsa più

francese della stessa Parigi. Qui a Beaune, a parte qualche chiacchiera cogli

ufficiali, non c’è niente da fare. Aspettiamo questi Prussiani che pare quasi

ci vogliano sfuggire. Giriamo a vuoto per le foreste…

Una pallottola dà calore,

ma meno di quanto si creda, e solo all’inizio. Però ti dà il tempo di avere

improvvisi ricordi, veloci, tutti confusi e in ordine sparso: il soggiorno a

Honfleur, in due stanzette sopra il forno. Il cibo buono, e tanto, alla Ferme Saint-Siméon, che Oscar

rappresenterà in una tela, durante un memorabile viaggio lungo la Senna. E la

buona Mère Toutain, a Trouville… Io che tento di vendere a Montpellier alcune

tele di Monet. Invano. E allora le compro tutte io, a un prezzo incredibile. E

lui non è neppure lontanamente contento. Zola, un falso amico... Courbet un

grande, lontano e altezzoso. Uno che regala complimenti come si danno le ossa

spolpate ai cani, sotto al tavolo. Questo rosso sulla tavolozza non l’ho mai

usato… È il rosso di Van Eyck. Ho saputo che in giugno Oscar s’è sposato e che

Courbet gli ha fatto da testimone, alle nozze…

È il mio rosso, dunque…

non ti rivedrò più Méric. Di te rimarrà

solo un quadro. Mi sono accanito a dipingere e ridipingere le mura di

Aigues-Mortes, perché? Per arrivare fin qui? Era questo? Queste sono le mura della

morta gora? È forse… la morte? Tutto il viaggio della nostra vita è per

arrivare qui… È questo il segreto…? Dio, aiutami a non morire da vile! Fa che

possa morire con dignità… Non così presto, però… Calma. Ora la pallottola,

neppure questo sangue che esce a fiotti dalla divisa infangata, dà più calore:

me ne sto andando. Velocemente, senza dolore… che ironia: ventinove anni il prossimo 6 dicembre … E non li avrò mai.

*

Quando la

gendarmeria mi fece pervenire il messaggio della

ferita di Frédéric, non potevo immaginare che mio figlio fosse già morto.

Decisi di partire seduta stante con tutto il denaro liquido di cui disponevo in

casa, alla volta di Bellegarde. Tutta la zona era in mano ai Bavaresi, ma le

raccomandazioni dei gendarmi non ebbero l’effetto di farmi desistere dal mio

intento. Baciai sulla fronte mia moglie, promettendole che non sarei tornato

senza il nostro benamato figlio.

Arrivai a Beaune ch’era notte fonda. Una

strana notte imbiancata dalla neve che non la smetteva di scendere fittamente.

Incontrai il buon cugino Sabatier, che

mi disse sapere Frédéric ferito a morte. Il mio cuore cominciò a sperare a

dispetto di tutto e chiesi d’essere condotto sul campo di battaglia. Alla luce

di una lanterna, passai in rassegna cadaveri di cavalli, in un disordine

di fucili, caschi, bidoni, marmitte,

cartucce, spade e zaini abbandonati. Il prete mi condusse presso la croce di

San Rocco, sotto la quale aveva fatto scavare, il giorno prima, una fossa

comune in cui gli sembrava ci fosse anche un giovane sergente di fureria. Offersi 40 franchi a due

soldati perché la riaprissero, sperando

che lì sotto ci fosse un altro

giovane e non mio figlio.

Lo vidi, e aveva

gli occhi spalancati. Vidi la sua mano, lunga, giallo-verdastra, che strinsi

forte nelle mie e baciai per l’ultima

volta, ma la chevalière era sparita dal suo anulare.

Faceva l’alba

quando un falegname finì di

fabbricare una bara di fortuna in cui fu riposto il cadavere di Frédéric. Andandomene, strappai con rabbia un pollone dal ginepro che cresceva

accanto alla fossa, e lo infilai nella

tasca del gilet. Poi, sempre sotto la neve, un carro ci condusse alla

stazione più vicina, non prima che fossi sottoposto all’umiliazione di dover

riaprire il feretro di legno per mostrare che non trasportavo armi.

Il viaggio di

ritorno fu immerso nel silenzio di quella mia solitudine, in compagnia del

corpo senza vita del mio ragazzo; guardavo il legno rozzo che lo conteneva e mi

dicevo che ora più che mai dovevo farmi forza, dare fiducia alla divina provvidenza.

Ora più che mai, Dio doveva esistere.

Quando arrivai

davanti casa, mia moglie mi guardò per un attimo e osservò il triste bottino che recavo dietro.

Mi chiese di poter rivedere un’ultima volta suo figlio e non potei negarlo al

suo cuore di mamma.

Entrai in

casa passando direttamente per il giardino. Misi la mano in tasca e ne estrassi

il pollone di quel ginepro che

cresceva, possente, accanto alla fossa comune.

Lo conficcai con

forza nel vaso di peonie rosse, mi

sedetti dinanzi e, stolido, attesi.

Roma, 16/07/1999 - Paris, 17/04/2000

Bellissimo testo incalzante veloce luoghi paure arte inevitabile confronto con i ragazzi artisti che han fatti la storia Grazie F.L.

RispondiEliminaComplimenti, la scrittura porta immediatamente all'interno del quadro, nelle passioni dipinte e sollecitate dai ricordi, la scrittura è musica visiva ... Grazie !!

RispondiEliminaGabriella Minarini